明日は修論発表です!M2の先輩方は最後の発表練習頑張っています!

来週にはB4も卒研発表です、発表練習も頑張ろう!

B3向けの研究室日記も私で最後になります。

皆さん研究室の希望はすでに出し、どこの研究室に配属されるか気になっていることと思います。

風のうわさでは、今年はB3を6,7人迎え入れるとのことで来年は弓仲研がより賑やかになることと思います。

そして、今年度卒業される先輩と同期の人数は合わせてなんと3人!3人しか卒業しないのに、配属される人数はその倍!

研究室のデスクや定例ゼミの時間などかなりかつかつになりそう…でもまあ、その分料理部や飲み会とかパーティがかなり盛り上がりそうだけど…

とにもかくにも配属された際にはよろしくお願いいたします。研究内容も回路班,AI,VR・AR、そして今年からロボット関連の研究もできるとか…

かなりマルチなジャンルの研究ができるので弓仲研にきて絶対に損はありません。

では弓仲研究室一同、心からお待ちしております。(・´з`・)

以上

研究室選びも最終週になりましたね。

多くの方は既にリストを作り終えているかもしれませんが、弓仲研B4の渡邊から、研究室を選ぶB3の皆様に就職に関して役に立ちそうなお話を少しばかりさせていただきます。

就職先

三菱電機やNTTなど、一度は聞いたことのある企業が数多く挙げられます。

半導体・通信などのハードウェアに関係する研究と、IT、情報処理のソフトウェア側の研究双方を行っているため、就職先も多種多様になります。

かくいう私はB4で卒業し国家公務員一般職技術系として、春からは総務省に勤める予定です。

一般企業も併願してきたので、短い期間ですが就職についての質問にもお答えできると思います。

就活と卒研の時期

就活が本格化するのは春頃かと思いますが、そのころのB4ゼミはまだお勉強が中心になります。

卒研が本格化するのは夏休み頃からですが、もちろん手を付けるのは早いに越したことはないです。

私は8月末までかかったので今大変なことになっています。

院進して時間に余裕があるようなら、M1の夏インターンには行くとよいでしょう。

基本的に就活からは逃れられないので、準備は早くからすることをお勧めします。本当に。

皆様とお会いできるのを楽しみにしております。

渡邊

B4の高健智です。

僕は高速信号伝送という研究テーマで研究をしています。

僕が研究室に入った段階では特にやりたいことが決まってなかったですが、このテーマをやり始めてから沢山の考え方を学べたので、研究に関する勉強は研究室に入った後からでも十分です。

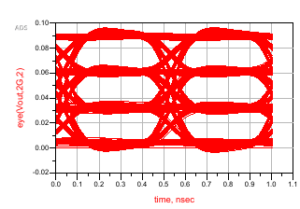

信号を高速で送ると伝送路の特性上信号が劣化してしまいますが、その劣化を補正するような回路の研究をしています。信号伝送の判定方法として、下図のようなアイパターンを用いて信号が正しくおくられているかどうかの判定をしています。うまく劣化を補正する回路が作れて、アイが開いたデータを取れた瞬間がすごく嬉しいです。

ここの研究室では各個人が好きなテーマを選んで研究をしているので、研究テーマの幅がとても広いところが大きなメリットです。

僕がこの研究室を選んだ理由としては自分の好きな時間に来て研究を進めることができる点です。僕の場合は家から大学が遠くて片道3時間かかりますが、それでも自分のペースで研究ができているのは自由な時間の使い方で研究できるという利点からだと思います。

先生もすごく面倒見がいいので、学生の話をよく聞いてくれる点や、学生の要望のなるべくを叶えさせてくれる点がとてもいいです。